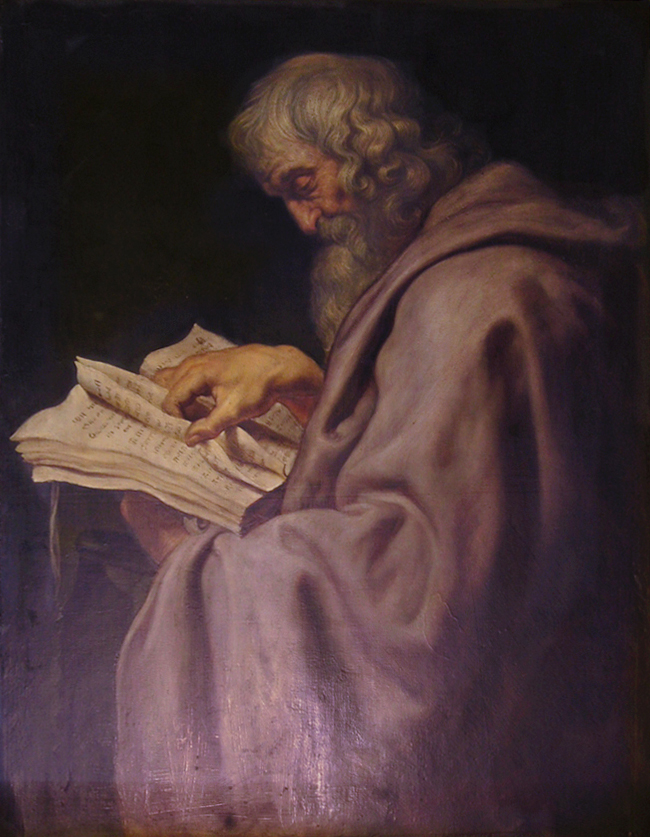

Rubens, Pedro Pablo y Taller

1636 – 1637. Óleo sobre lienzo, 182,5 x 285,5 cm

Expuesto en la sala 079 en el Museo del Prado

Museo en Madrid, España

Hipodamia, el día de su boda con Pirito fue raptada por uno de los invitados, el centauro Eurito. Así lo narra Ovidio en las Metamorfosis en el libro XII (210-335:) «(…) Porque a ti, el más bestial de los bestiales, Éurito, te ardía el corazón tanto por el vino como por la visión de la novia, y reinaba una embriaguez que duplicaba la lujuria. De repente las mesas son volcadas y siembra la confusión en el banquete y la recién casada es raptada por la fuerza, agarrada por los cabellos. Éurito coge a Hipodame, los demás la que cada uno gustaba o podía: viva estampa del saqueo de una ciudad. La casa se llena de gritos de mujeres (…)».

Este es uno de los lienzos más grandes y con mayor número de personajes que forman parte de la Torre de la Parada, donde el movimiento, el dramatismo y la gran variedad de personas y posturas se diferencian con respecto a otros. Tiene grandes similitudes compositivas con respecto al Rapto de Proserpina (P1659) al mostrar ambos el momento más dramático del episodio, algo habitual en las obras de la serie. En ambos las mujeres, aterradas, apenas muestran signos de lucha y resistencia ante sus captores. El caos narrado por Ovidio en este relato se aprecia en los objetos tirados por el suelo y la mesa volcada debido al movimiento de los personajes. Además otros centauros aprovechan para raptar a otras doncellas, acentuando aún más el dramatismo y el movimiento.

Este mito es uno de los raptos representados en la Torre de la Parada que se completa con otros como el de Europa (P1628), Proserpina (P1659), Ganímedes (P1679) o Deyanira (actualmente desaparecidos tanto el lienzo como el boceto. La composición del Rapto de Deyanira se conoce gracias a una obra anónima sobre tabla que sigue al orginal, conservada en el Museo (P2460).

El lienzo fue realizado por Rubens y su taller y muestra unos cambios con respecto al boceto inicial, conservado hoy en la colección Wolfgang Burchard de Farnham. Éstos se reducen a la parte superior derecha del cuadro, en la posición de los brazos tanto del centauro como de la doncella. En esta obra los rostros muestran el dramatismo que falta en otras como las realizadas por E. Quellinus.

Los lienzos para la Torre de la Parada fueron realizados en torno a 1636-1638 aproximadamente, siguiendo la correspondencia entre el Cardenal Infante Don Fernando, gobernador de Flandes en el momento del encargo, y su hermano el rey Felipe IV.

La decoración de la Torre de la Parada, en cuyo proyecto también participaron otros autores como Velázquez, fue el mayor encargo que Rubens recibió de Felipe IV. A partir de 1636 se enviaron desde Amberes a Madrid más de sesenta obras para esta casa de recreo situada en los montes del Pardo. La mayor parte de las escenas narraban las pasiones de los dioses, según fueron descritas en las Metamorfosis del poeta romano Ovidio y otras fuentes clásicas. Para llevar a cabo un proyecto tan amplio, Rubens realizó pequeños bocetos sobre tabla, donde capta la esencia moral de las historias y las actitudes de los personajes. Estos bocetos sirvieron de base para la elaboración de los lienzos definitivos.

El Museo del Prado conserva diez de los bocetos de Rubens, nueve de ellos donados en 1889 por la duquesa de Pastrana, y uno adquirido en el año 2000. El Prado también conserva la mayoría de los lienzos realizados a partir de los diseños de Rubens para la decoración de este lugar (muchos de los cuadros fueron pintados por otros artistas).

(Información revisada y actualizada por el Departamento de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo Nacional del Prado, 2014).

Fuente: Museo del Prado